「退職を考えているけど、どう動けばいいかわからない…」「上司に伝えるタイミングや言い方が不安…」「有給消化や社会保険の手続きはどうすればいいの?」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

本記事では、退職を決意してから実際に退職するまでの流れを詳しく解説します。法律面のポイント、円満退職のコツ、退職後の手続きまで網羅した完全ガイドです。これを読めば、安心して退職の準備ができます!

2020年12月31日、自分は会社を辞めました。その会社には約28年勤務していました。会社を退職するのいは2回目でしたがかなり昔の事なので最初は戸惑いました。

その最初の難関が退職の期間と理想的な流れでした。誰に相談したら良いのかわからず苦労しました。今日はその経験から、退職までの期間と流れについて記事にします。

◆その他退職に関する記事◆

仕事 を 辞めると思ったら、必ず知っておくべき事と注意点のまとめ

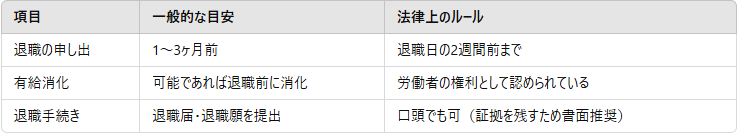

◆退職までの期間とは?法律と一般的な目安

退職期間とは、一般的に退職を決心してから実際に退職するまでに必要な期間のことですが、退職までの期間は本当に気まずいですよね?よくわかります。

でも、しっかりと流れに沿い会社に迷惑をかけないならそれはむしろ個人の自由で有りだれもが持っている自由だと思います。

ブラック企業は別として、貴方のが現在お勤めの会社がまともな会社ならば貴方もまともな辞め方をすれば良いだけです。

退職を決めたら、まず「退職を申し出るタイミング」を確認しましょう。

法律と一般的な慣習では、以下のような違いがあります。

✔ 会社ごとの就業規則を確認しよう

会社によっては「退職の申し出は◯ヶ月前まで」と規定がある場合があります。就業規則を確認し、円満に退職できるよう準備しましょう。

◆退職の流れ|決意から退職日までのステップ

退職までの一般的な期間は1ヶ月~3ヶ月前までが一般的です。すなわち退職する1ヶ月~3ヶ月前までに退職願や退職届を出すのが理想と言うわけです。

一方、法律的にはどうでしょうか。法律では「最短でも2週間前に退職の告知」が義務づけられています。つまり、一般的には引き継ぎ等の関係から1ヶ月~3ヶ月前までに告知すべきですが、法的には2週間前に退職の意思を会社に伝えれば良いと言うことです。自分の場合は、後任が決めづらい職種だったため(一人で20年近く担当していた)12月31日付けで退職するのに8月半ばで上司に相談しました。それは、早めに話しておくことで退職日を延ばされないようにする為でした。貴方がもし、本当にその日をもって退職したいのなら、辞める意思だけは早めに伝えた方が良いでしょう。

退職を決めたら、以下の流れで手続きを進めていきます。

① 就業規則を確認

退職の申し出期限や、有給休暇の残日数を確認しましょう。

「聞きづらい…」と感じる場合は、同僚や過去に退職した先輩に聞くのもアリです。

確認するポイント

- 退職の申し出期限(1〜3ヶ月前が多い)

- 有給休暇の残日数

- 退職金の有無や支給条件

② 退職の意思を直属の上司に伝える

退職の申し出は、まず直属の上司に伝えます。

退職を伝えるコツ

- なるべく早めに伝える(遅いと引き止められる可能性大)

- 忙しい時間帯を避ける(上司が余裕のある時間に話す)

- 前向きな理由を伝える(「新しい挑戦がしたい」など)

例:退職を切り出すセリフ

あなた:「お時間よろしいでしょうか? 実は、◯月◯日をもって退職したいと考えています。」

上司:「理由は?」

あなた:「今後のキャリアを考え、新しい環境で挑戦したいと思っています。」

上司:「わかった。部長に相談してみる。」

退職理由は、仕事の不満ではなく前向きな内容にするのがポイントです。

「人間関係が辛い」「給与が低い」などのネガティブな理由を伝えると、異動や待遇改善の打診を受け、スムーズに辞められない可能性があります。

③ 退職届を提出

上司と相談のうえ、会社のルールに従って退職届を提出します。

多くの会社では「退職願」ではなく「退職届」の提出を求めます。

退職届の例(テンプレート)

退職届

このたび、一身上の都合により令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

氏名:◯◯

印

④ 引き継ぎと有給消化

退職前の引き継ぎをしっかり行い、職場に迷惑がかからないようにしましょう。

また、有給休暇が残っている場合は、可能な限り消化するのがベストです。

◆退職後の手続き|転職しない場合に必要なこと

ここで、退職を決断したときの大まかな流れについて説明します。

就業規則の確認

まづ、退職を決断したら会社の就業規則を確認した方が良いと言われています。総務部や人事課等で確認できますが中には「聞きづらい」という人もいるかもしれませんね。自分は会社の同僚から情報を得ました。だいたい、どこの会社でも辞めたいと思う人は一定数いるわけで、そういう人たちは会社の就業規則をある程度知っている人が多いです。その他不明なことは上司が退職の意思を伝えた後、教えてくれるのが一般的なのである程度知っていれば良いと思います。ここで大事なことは2点だけです。

・その会社の退職に関する規定(いつまでに退職の意思を伝えるか)

・有給の日数

退職に関する規定は会社ごとに規定があるため円満退社を望むなら必ず抑えてください。と言っても簡単な事で自分のように早めに意思表示をすればよいだけです。

有給の消化については自分の場合は上司が調べて教えてくれました。手続きを踏めば普通の常識有る上司であればしてくれるはずです。

もし、貴方の上司が自分勝手な人ならば貴方自身で調べるしか有りません。会社ごとに有給休暇の規定がきまっているはずなのでそれを元に算出するか一番確実で早いのは総務部で聞くことです。

中には、聞きづらいという人もいるかもですがせっかくの有給なので無駄にしないでくださいね。

退職意思の伝え方

退職するにあたり誰に告げるのかなたその伝え方について実例で表します。

退職を誰に伝えるか

退職の意思を誰に伝えるのかですが一般的には「直属の上司」と言われてますがならば、自分が平社員なら班長て事になります。

ですが、実際はその職場によりけりで、係長だったり課長だったりはたまた部長だったりします。

なので、これも職場によりけりですが自分は課長に話しました。その方が円満に進むからです。これを班長や係長に言ったところで「課長に言ってくれ」といわれるのがわかっていた為です。

一度、直属の上司に話し指示を仰ぐのが良いでしょう。

退職意思の伝え方

退職の意思を伝えるのも一苦労ですよね。それは経験者ならだれもが感じた事でしょう。退職の意思を伝えるのにこうしなければならないという規定はありませんがなるべく上司が時間が取れる時を選んだ方が良いと思います。自分は、課長に直接相談したので課長が比較的手の空きそうな午後一を選びました。

円満に退職するには言葉を選ぶ必要があります。ではどうなんだと言われるとネットでも書かれているのでここでは実際に自分がどう切り出したかを覚えている範囲で再現します。

自分「課長、お話があります。実は自分、12月31日付けで退職したいのですが・・」

課長「理由は?」

自分「子供も大きくなり自分でもやってみたいことがあるからです」

課長「わかりました。部長に相談します。退職願は少し待っててください」

自分「わかりました。宜しくお願いします。

まあ、こんな感じのやりとりでその後日、課長から退職願の提出を求められました。

退職意思の伝え方はとにかく誠意を持って伝えましょう。

仮に貴方が仕事上の不満があったとしても本当に辞めたければ、嘘でも良いので「やりたいことがある」みたいな理由が無難です。

何故なら、仕事の不満だと業務替えなどの打診を受け、すんなりと退職出来ない場合もあるからです。

それでも良いなら別ですが、すんなりと辞めたいなら前向きな理由がベストです。

退職後、すぐに転職しない場合は以下の手続きを行う必要があります。

① 雇用保険(失業保険)の申請

- 退職後、ハローワークで申請

- 会社から受け取る「離職票」が必要

- 失業手当の受給には、自己都合退職の場合「2〜3ヶ月の待機期間」がある

② 健康保険の切り替え

- 国民健康保険に加入(市区町村で手続き)

- 前職の健康保険を任意継続(最長2年、保険料は2倍)

- 家族の扶養に入る(配偶者や親の扶養に入る)

③ 国民年金の加入

- 退職後14日以内に市区町村で手続き

- 収入がない場合、免除申請も可能

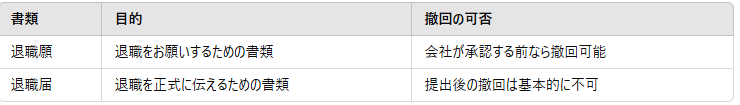

◆退職願と退職届

会社を辞める際、必要となるのが退職願や退職届です。ただ、この2つ或いはどちらかが必ず必要と言うわけでもなく口頭でも退職は可能です。

ですが、なんんらかの証拠として貴方の意思を確認するモノが退職願い及び退職届となります。

では退職願いと退職届はどう違うのでしょうか。

退職願

退職願とはあくまで退職させてくださいと言うお願いの届けです。形式的にはその後会社が判断します。

退職届

退職届とはお願いでは無く退職しますという少し強めの届けとなります。退職届は1度提出すると取り消しは出来ません

退職願の後に退職届?

以上の理由から形式的には退職願を提出し、会社側からOKがでたら退職届を提出しますがこのような面倒くさい事をさせる企業はほとんど無いと思います。

実際は、どちらかを提出すればよくほとんどは「退職願」だと思います。ちなみに自分も退職願だけしか提出していません。

◆退職に最適な時期と避けるべき時期

退職は時期により良い時期と悪い時期があります。勿論、退職するほうはそれ相当の理由があるため必ず避けろと言うわけではありませんが参考にしてください。

理想的な退職時期

- ボーナスをもらった後(ボーナス査定前の退職は避ける)

- 繁忙期を避ける(円満退職のため)

- 転職先が決まっている場合(スムーズに収入を確保できる)

避けるべき退職時期

- 昇進・昇給の直前(退職を決めているなら昇進は断るのもアリ)

- 大きなローンを組む前(無職だと住宅ローンの審査が通りにくい)

昇進昇格の時期

年収がアップする時なので避けた方が良いです。せっかくの斯会なので検討すべきです。

ライフイベントが控えている時

いわゆる大きな買い物ですね。仕事を辞めるとローンが組めなくなります。近くローンで何かを購入する場合、退職は検討した方が良いです。

繁忙期

円満退職をしたいのなら繁忙期はさけたい所です。しかし引き継ぎなどがしっかりできるのならむしろ、繁忙期に退職した方が良いです。理由は今回の記事では省きますが雇用保険をもらう場合、繁忙期のほうが残業が増える分雇用保険も有利になるからです。それはまた、別の記事で書きます。

賞与をもらう前

どうせ辞めるのならっせっかくだから賞与をもらってから辞めたいですよね。なので、退職を伝える際には「賞与をもらってから」がベストです。

一般的に言われているのは、賞与の査定前に退職を告げると貰えないか有っても少ししか支給されないですが実際は、

その会社の規定によります。

賞与は給料と違い必ず支給しなければならないものでは無いため小さな企業だと、ほとんど貰える可能性は小さいと思います。

ですが、ある程度の規模の会社ですと社内規定に沿って支給されるため案外、同じように貰える可能性が高いのではと思います。

ちなみに自分は、まったく変わらず賞与を支給してもらいました。

まあ、貴方の会社がどうかは不明なため心配ならば人事課の人に聞くか辞めた人に聞くのが良いでしょう

◆退職後直ぐに転職しない場合に必要異な事

退職後、すぐに就職しない場合は以下の手続きをします。

失業保険

いわゆる雇用保険の手続きです。お住まいのハローワークへ会社からもらった書類を持参し手続きをする必要があります。

ハローワークについては別記事で細かく実体験を書きますが、初日はかなり時間がかかるので余裕を見て言ってください。

国民年金の手続き

すぐに就職しない場合には国民年金(60歳以下)の支払い義務が生じます。退職後、すみやかに会社から受け取った書類を持参しチェ続きをしてください。

手続きする所は市町村役所です。

健康保険の切り替え

健康保険は退職後、3つの方法から加入を検討します。

1・前の会社の健康保険を任意継続(最長2年)

2・家族の扶養に入る

3・国民健康保険に加入する。

1の前の保険を継続する場合、その保険組合に直接連絡し継続をしてください。保険料はおおよそ2倍です。(会社が半分負担していたため)

2の家族の扶養に入るは、その家族より扶養の認定を受ける旨を会社に伝えてもらってください。この場合保険料は0ですが雇用保険をフルにもらうつもりなら収入の関係で扶養になれないので注意してください。

3の国民健康保険への加入は国民年金と同じ場所でできるので、必要書類を持って一緒に行うと便利です。

手続きは最短いつから出来る?

自分はこれらの手続きを有休消化中にしようと思い電話したところ、「退職日以降」だそうです。

なので、退職後すみやかに手続きを行いましょう。

◆退職後直ぐに転職する場合

退職後、すぐに転職する場合には最低でも3ヶ月前位からさがす必要があります。

その為、退職を勧めながら転職活動をすることになります。

履歴書や職務経歴書の作成し書類選考などで2週間ぐらい、その後面接~内定承諾まで1ヶ月半ほど見る必要があります。

したがって、転職選びの時間は最初の1ヶ月程度です。

勿論、これはすべてに当てはまる訳ではないので詳しくは新しい職場の人事担当者に聞くのが一番ですが早めに行動しましょう。

転職先への提出物

転職先への提出物は、

・源泉徴収所(年度の途中で退職した場合)

・年金手帳(自分で管理させる会社もあります)

基本的にはこの2つです。

◆まとめ|スムーズな退職のために大切なこと

退職時期は本当に悩むと思います。自分は本当はもう2年~3年いるつもりでしたが色々考えて今がベストだと思い決めました。

- 退職の申し出は1〜3ヶ月前が一般的(法律上は2週間前までOK)

- 直属の上司に、前向きな理由で伝える

- 退職届は会社のルールに従って提出

- 引き継ぎをしっかり行い、円満退職を目指す

- 退職後の手続き(雇用保険・健康保険・年金)を忘れずに

退職は人生の大きな転機ですが、しっかり準備をすればスムーズに進められます。

新しい人生を気持ちよくスタートさせるために、この記事を参考にしてください!

◆関連記事◆

退職までの期間 気まずい!?そんな人へのメッセージ

退職までの期間の平均的な日数について

突然辞めると言い放ち退職届を出すデメリットについて

退職します!何ヶ月前に告げれば有給消化できるのか?

労働基準法と退職の自由について

自己都合退職でも失業給付金を1ヶ月目から貰う方法

コメント